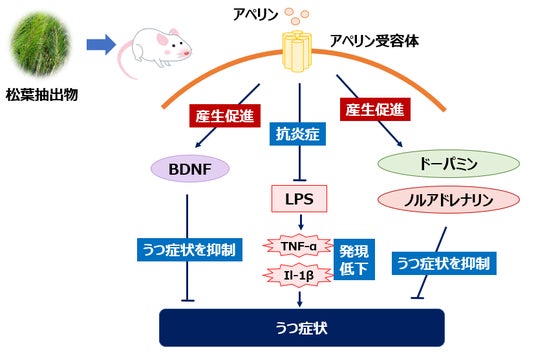

アペリン経路の活性化のイメージ図

荒川化学工業株式会社(所在地:大阪市中央区、代表取締役社長執行役員:高木信之)と筑波大学発ベンチャーMED R&D株式会社(所在地:茨城県つくば市、代表取締役:礒田博子)らの研究チームは、松葉(Pinus densiflora)抽出物が、うつ病様症状を呈するマウスモデルにおいて、無動時間の短縮、神経保護作用、そして神経伝達物質の調整に効果があることを明らかにしました。本研究は、松葉抽出物がアペリンシグナル伝達経路※1を活性化することにより、神経炎症の抑制、脳由来神経栄養因子(BDNF)※2の産生促進、神経伝達物質の産生改善をもたらすことを初めて実証したものです。

【研究成果のポイント】

松葉に秘められた新たな可能性

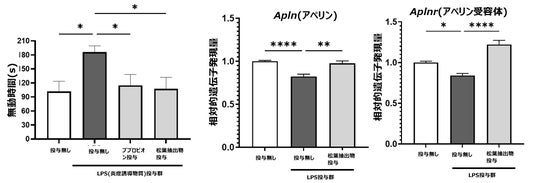

●うつ病様症状の顕著な改善: 松葉抽出物の経口投与により、LPS炎症誘導性うつ病様マウスモデ

ル※3において、無動時間が有意に短縮されました。この効果は、既存の抗うつ薬ブプロピオ

ンを上回るものでした。

●アペリン経路の活性化: 松葉抽出物は、神経保護や神経新生に関与するアペリンシグナル伝達

経路を活性化することが初めて示されました。

●神経炎症の抑制と神経保護作用の促進: 松葉抽出物は、海馬における神経炎症マーカー(TNF-

α、Il-1β)の発現を低下させ、BDNFレベルを上昇させることで、神経保護作用を促進しまし

た。

●神経伝達物質の調整: 松葉抽出物は、ドーパミンやノルアドレナリンなどの神経伝達物質の産

生・分泌・伝達を改善し、うつ病関連の脳機能低下の緩和に寄与する可能性が示唆されまし

た。

●天然由来の可能性: 松葉抽出物に含まれるシキミ酸、D-ピニトール、カテコールなどの成分※

4が、その神経保護作用に寄与することが示唆されています。

【背景】

厚生労働省「患者調査」によると、日本国内の精神疾患を有する総患者数は約603.0万人(令和5年)にのぼり、傷病分類別では「気分[感情]障害(躁うつ病を含む)」、「神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性 障害」の順に多い結果となっております※5。世界的にもメンタルヘルス疾患、特にうつ病や不安障害は、障害の主要な原因となっており、その治療法開発が急務です。うつ病は、酸化ストレスの増加、ストレス経路の過剰な活性化、炎症マーカーの刺激といった複数の要因が複雑に絡み合い、神経伝達の異常や神経細胞死を引き起こし、うつ症状に至ることが知られています。自然由来の化合物による、副作用が少なく効果的な治療法の開発が期待されています。

【結果】

本研究では、in vitroおよびin vivo※6の両面から松葉抽出物の抗うつ効果と神経保護メカニズムを解明しました。

in vivo試験では、うつ病様マウスモデルにおいて松葉抽出物の経口投与により、行動異常の顕著な改善と、アペリン経路の活性化、神経炎症の抑制、BDNF産生の促進、神経伝達物質の産生改善が確認されました。

試験方法:8週齢のマウスに、松葉抽出物を1日1回・7日間連続で経口投与した。うつ状態のモデルを作成するため、7日目に、マウスへ「LPS」という炎症を誘導する成分を1回注射した。LPSを注射して24時間後、マウスを尻尾で吊るし、無動時間(じっとしている時間、うつ状態を示す)を測定したところ、松葉抽出物を投与されたマウスは抗うつ薬「ブプロピオン」同様に無動時間が短縮することがわかった。その後、マウスの脳の中でも「記憶や感情のコントロール」に関係する海馬を取り出し、アペリンとその受容体(Apln/Aplnr)の遺伝子発現をリアルタイムPCRにて確認した。

in vitro試験では、松葉抽出物およびその成分(カテコールなど)が、神経細胞死を引き起こすDEX(デキサメタゾン)※7に対する神経保護作用を示すことが確認されました。

試験方法:ヒト由来神経細胞であるSH-SY5Y細胞に松葉抽出物処理を行った後、ストレスホルモンであるDEX(デキサメタゾン)を加え、48時間培養した。細胞生存率をMTTアッセイにて確認した。

【今後の展望】

本研究で得られた結果は、松葉抽出物がうつ病様症状の改善に有望な天然由来の治療法となりうることを示唆しています。今後は、これらの研究成果を通じて、皆様の暮らしをより豊かにするための、心身の健康に貢献する革新的なソリューションの提供につなげていくことを目指します。

<用語説明>

※1アペリンシグナル伝達経路

ペプチドであるアペリンとその受容体であるAPJ受容体によって構成されるシグナル伝達系のことです。この経路は、心血管系、代謝、血管新生など、体内のさまざまな生理機能や病態に深く関わっており、アペリンが細胞表面に存在するAPJ受容体に結合することで活性化が始まります。

※2 BDNF(脳由来神経栄養因子)

brain-derived neurotrophic factorの略。神経細胞の成長、維持、修復を助けるタンパク質で、学習や記憶にも重要な役割を果たします。血中BDNF濃度は加齢とともに低下し、認知機能の低下と関連があるため、運動(特に有酸素運動)や食事を工夫して増やすことが推奨されています。

※3 LPS炎症誘導性うつ病様マウスモデル

細菌由来のLPS(Lipopolysaccharide;リポ多糖)をマウスに投与することで、全身性の炎症反応を引き起こし、その結果としてうつ病に似た行動(うつ病様行動)を誘発させる動物モデルのことです。このモデルは、炎症とうつ病の関連性を研究するために広く用いられています。

※4 シキミ酸、D-ピニトール、カテコール

シキミ酸:日本においてシキミ(樒)の果実から発見された化合物で、ほとんどの植物でみられる環状ヒドロキシ酸。インフルエンザ治療薬であるタミフルの製造原料として利用されています。シキミ酸はメラニン生成を抑制する効果があり、美白化粧品の有効成分や多様な薬理効果を有し、医薬・化粧品原料や食品素材としての幅広い用途が期待されます。

D-ピニトール:マメ科 (Leguminosae or Fabaceae) やマツ科 (Pinaceae) などの種々の植物に含まれているイノシトールの一種。イノシトールはビタミンB群に似たビタミン様物質で、女性の月経前症候群(PMS)や更年期症状の緩和、卵巣機能のサポート、妊活中の不妊治療への利用などが期待されています。女性ホルモンのバランス調整や、卵子・胚の質を高める効果などが研究されています。

カテコール:抗酸化作用と、自身が酸化されやすい性質の2つの側面があります。カテコール構造は、ポリフェノールやカテキンなど、多くの天然物に含まれており、これらは活性酸素を除去して細胞の酸化を防ぐ働きをします。

※5 厚生労働省 精神保健医療福祉の現状等について

精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会 第4回(令和7年1月15日) 参考資料4

※6 in vitroおよびin vivo

"In vitro"(イン・ビトロ)は「試験管内、生体外」で行う実験で、シャーレや培養器で細胞や組織の一部を使い、人為的な環境で実験を行うことを指します。

一方、"in vivo"(イン・ビボ)は「生体内」で行う実験を指し、生きた動物やヒトをそのまま対象に行います。

※7 DEX(デキサメタゾン)

強力な抗炎症作用や免疫抑制作用を持つステロイドの一種です。湿疹や皮膚炎などの皮膚疾患、アレルギー疾患、自己免疫疾患など、炎症やアレルギーが原因の様々な病気に使われますが、高用量や慢性的な投与によって神経細胞死を引き起こす可能性があることが、動物実験や細胞研究で示されています。特に、発達中の脳や、うつ病、外傷性脳損傷、髄膜炎といった特定の病態下では、神経細胞への毒性が増大することが報告されています。

【本研究の出典】

[論文タイトル]

Antidepressant-Like and Neuroprotective Effects of Pine Needle Extracts: Evidence from Behavioral, Transcriptomic, and Biochemical Studies

[ジャーナル名]

EXCLI Journal

[発表日]2025年10月17日

[DOI] https://doi.org/10.17179/excli2025-8720

荒川化学工業株式会社

本社所在地:大阪府大阪市中央区平野町1丁目3番7号

代表者名:高木 信之

上場:東証プライム

資本金:33億43万円

創業:1876年

設立:1931年

事業内容:

・機能性コーティング剤

・印刷インキ用樹脂

・塗料用樹脂

・製紙用薬品

・粘着・接着剤用樹脂

・電子材料関連素材 など

URL:https://www.arakawachem.co.jp/jp/